El miedo como rutina

Despiertas temprano. A la misma hora que cuando todo era normal, incluso antes de que suene tu despertador. No tiene caso despertarte tan temprano, piensas, pero igual lo haces. Total, ni has podido dormir bien.

Después de varios minutos viendo el techo, por fin te levantas. Sin ganas, pero te levantas. Vas al baño, te lavas las manos, después los dientes y por último te miras al espejo con la sospecha de que será otro día de esos.

Te cambias el short de dormir por el short de hacer ejercicio, inicias la app con la que intentas ponerte en forma durante el encierro, según tú, y al quinto burpee, ya con ganas de vomitar y la vista nublada, te cuestionas por qué te empeñas en torturarte de esa manera. Aun así, terminas la serie, te lavas las manos y procedes a prepararte el desayuno.

Tratas de desayunar lo más saludable posible, incluidos aquellos vegetales y frutas que nunca te llamaron la atención. Y mientras lavas los trastes, vuelves a cuestionarte si tiene sentido estar despierto. En fin, terminas y te lavas las manos.

Te metes a bañar y en los segundos que esperas a que se caliente el agua, regresa el pensamiento de qué caso tiene bañarte si no estás saliendo ni vas a ver a nadie. No importa, igual te bañas como cuando todo era normal (bueno, quizá te tardas un poco más).

Mientras eliges tu ropa, tratas de buscar el short y la playera que todavía aguanten otra puesta. Al fin que no tienes pensado salir. Pero todo ya huele mal, así que te toca meter la ropa a lavar y vestirte como cuando todo era normal. Como para qué, te preguntas, si nadie te va a oler pronto, pero igual pones el ciclo en la lavadora y después te lavas las manos.

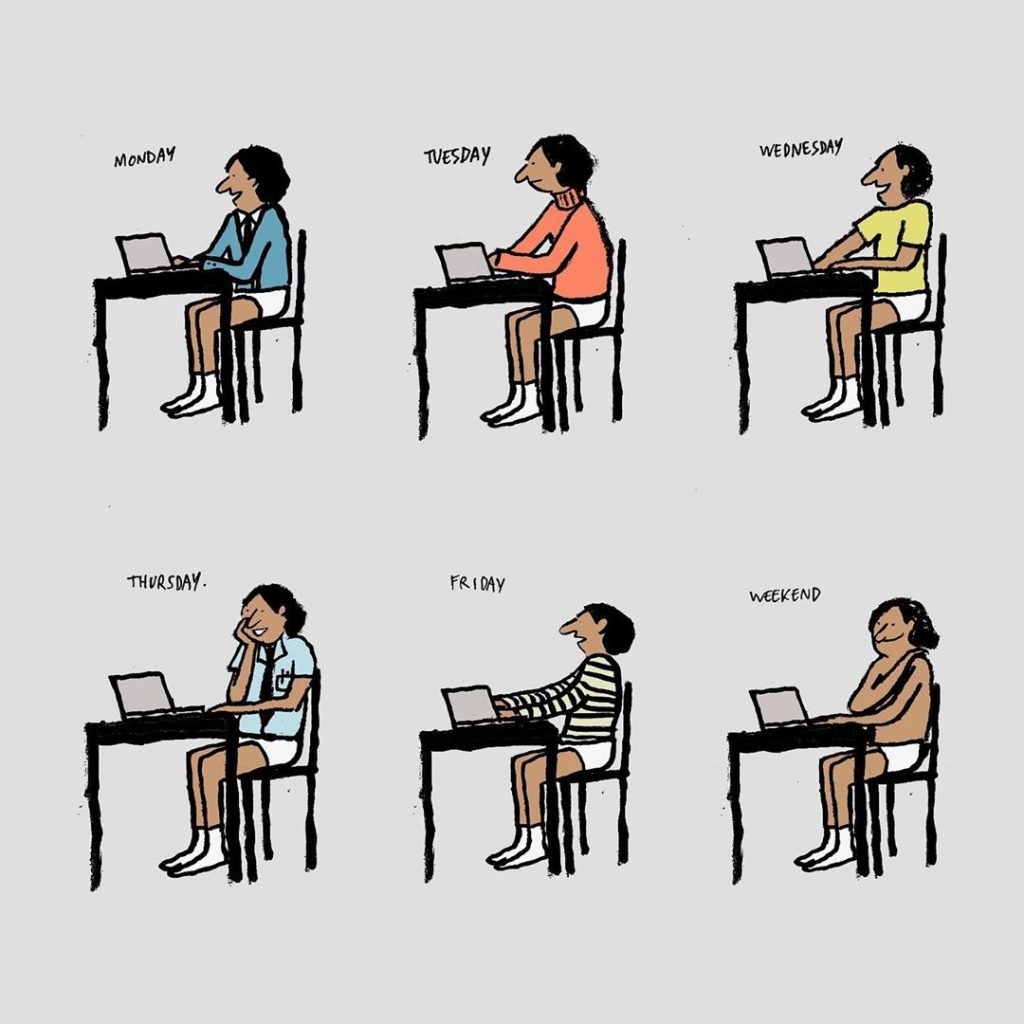

Después de tu rutina mañanera, te pones a trabajar. Abres tu computadora y comienzas a revisar tus pendientes del día. Los organizas por prioridad aunque a estas alturas nada te parece más prioritario que no contagiarte.

Tienes unos cuantos deadlines cercanos y pocas ganas de cumplirlos. Te preguntas si de verdad pasaría algo si te retrasas, pero prefieres no descubrirlo y seguir siendo puntual con la entrega. Total, no es como que tengas algo mejor que hacer así que igual te pones a trabajar.

Llega un punto del día en que el estrés te invade y piensas en mandar todo al carajo. Sobre todo porque no es un estrés por tanto trabajo; es un estrés por no poderte concentrar como quisieras. Y es que como para qué quieres empleo en el fin del mundo, te preguntas. Sin tener claro el porqué, terminas apreciando tenerlo, así que te relajas viendo memes y sigues con lo tuyo. Qué linda te ves distrayéndote, Esperancita.

No llevas la cuenta, pero entre las pausas para ir por agua, orinar y etcétera ya te has lavado las manos como diez veces. Contando en cada una los 20 segundos rigurosos. En un inicio cantabas intros de canciones para hacerlo más ameno, pero terminó convirtiéndose en una rutina aburrida que ya haces sin pensar.

Para cuando es hora de comer, vuelves a tu intento de aprender a cocinar. Sigues al pie de la letra los pasos de la receta que encontraste, pero el resultado es horrible. Si vomitaras en un plato y lo calentaras a fuego lento, quizá tendrías una mejor sopa que la que acabas de preparar. Aunque quisieras dejarlo así, algo te hace intentarlo de nuevo hasta obtener un sazón decente. La receta de 15 minutos te tomó casi 60, pero qué más da; pareciera que el fin del mundo se trata de hacer las cosas bien.

Al terminar de comer, una de las peores partes de tu día: lavar los trastes y limpiar la zona de guerra en que se convirtió tu cocina. Eso sin contar las quinientas ochenta heridas (entre quemaduras y cortaduras) que ya tienes en las manos. En realidad, ni es tanto desorden ni son tantas heridas, pero odias tanto limpiar que exageras el desastre.

Por un momento piensas en no lavar nada; total, no es como que vayas a recibir visitas. Pero algo te impide dejar el desorden ahí, así que te pones a limpiar y lavar sintiendo todo el ardor del jabón en las heridas.

Se te ocurre no regresar a trabajar y mejor prendes tu animal crossing. Nadie se va a dar cuenta, te justificas. Pero sin entender bien por qué, a los cinco minutos de estar jugando, te llenas de incomodidad, apagas el switch y vuelves al trabajo. No sin antes lavarte las manos. 20 segundos más de contemplar la nada… y de sentir el ardor del jabón en tus cortaduras.

Terminas tus pendientes. O bueno, la mayoría. Ahora sí: a jugar. O no, mejor retomas ese curso que compraste hace meses y para el que hoy por fin tienes tiempo.

Chale, está más de hueva de lo que pensabas. Con razón lo dejaste.

Podrías rendirte ahí, pero decides buscar y empezar otro más interesante. De nuevo, no tienes idea de por qué lo estás haciendo ni de dónde sale tu motivación, pero lo haces.

Luego de una hora o dos de aprendizaje, recuerdas que te hace falta resurtir la despensa. Qué hueva, ¿y si mejor mañana pides comida a domicilio?, piensas. Sí, vas a pedir a domicilio. O mejor no. Esto se trata de comer lo más saludable posible y eso solo se puede si te preparas tu propia comida. Para este punto ya te estás cayendo un poco mal, pero igual te pones tu traje de protección contra armas biológicas improvisado antes de salir al súper.

En el súper, aguantando la respiración cuando pasas cerca de alguien, echándote gel antibacterial cada 5 segundos y luchando contra la comezón que te causa el cubre bocas, logras por fin hacer todas tus compras en un tiempo récord. No sabes por qué, pero compraste pura comida saludable, incluidas esas verduras que no tienes ni idea de cómo se preparan. De hecho, creo que ni te gustan.

Llegas a casa y en lugar de tirarte en el sillón como acostumbras, te quitas la ropa expuesta al fin del mundo, te lavas las manos y (en calzones) comienzas a lavar y desinfectar todo antes de guardarlo en la alacena o meterlo al refrigerador. En este proceso te tardas mucho más de lo que te tardaste en ir y regresar del súper. Te lavaste las manos por lo menos ocho veces y desinfectaste hasta la suela de los zapatos que traías puestos. Qué persona más ridícula.

Aunque meterte a bañar otra vez te parece una exageración, no te importa y lo haces de nuevo. No vaya a ser. Además, el tiempo te sobra este fin del mundo.

Cae la noche y no tienes muy claro qué hiciste en todo el día, además de lavarte las manos alrededor de cincuenta veces. Da igual, todavía tienes un par de horas y decides aprovecharlas para restablecer contacto con esas personas que la falta de tiempo había distanciado.

De qué tanto platican, quién sabe, pero ya se te hizo tarde para dormir.

Con al menos siete mezcales encima y unas seis lavadas de manos más, pones fin a la llamada porque mañana tienes que trabajar. Te pones el short de dormir, y mientras te lavas los dientes, vuelves a preguntarte qué caso tiene dormir temprano si no estás yendo a la oficina. Bueno, dormir es un decir.

En fin, te lavas las manos una última vez y te acuestas sin respuestas. Y entonces tu mente empieza a cobrarte todas las distracciones que usaste durante el día para evitar pensar en lo que todo mundo está pensando.

No es que hagas las cosas sin saber por qué; las haces porque quieres ignorar la única razón que tienes para hacerlas: el miedo. Y por más que tratas de encontrarle un sentido a todo esto y ver si así se va, el miedo sigue ahí, como esperando a que cometas un error para entonces justificar su existencia.

Sin embargo, hay algo con lo que no cuentas: ese miedo nace de las ganas que tienes de no morirte.

Tal vez no lo sabes, pero en el fondo estás lleno de esperanza.